MIRMAGZ.com – Di galeri-galeri seni, museum, maupun ruang-ruang pamer budaya, kita sering mengagumi karya seni tanpa menyadari satu hal: siapa yang dilibatkan dalam proses penciptaan dan siapa yang dikecualikan dari pengalaman estetis itu sendiri.

Seni sering dianggap sebagai bahasa universal—bahasa yang bisa “dibaca” oleh siapa saja, dari latar belakang apa pun. Tapi benarkah demikian? Bagaimana jika tubuh seseorang berbeda, seperti tubuh penyandang disabilitas? Apakah pengalaman estetikanya tetap dianggap sah?

Kini, pendekatan baru yang disebut estetika disabilitas mulai menantang pemahaman kita tentang keindahan. Pendekatan ini tidak sekadar memperjuangkan “inklusi difabel” dalam seni, tetapi menggugat standar visual dan norma-norma keindahan yang selama ini eksklusif terhadap tubuh normatif.

Tubuh Bukan Sekadar Objek, Tapi Subjek Seni

Dalam sejarah panjang seni Indonesia—baik tradisional maupun modern—penyandang disabilitas sering kali hadir sebagai simbol penderitaan, spiritualitas, atau belas kasih. Gambaran ini menjadikan tubuh difabel sebagai objek pasif. Mereka digambarkan, bukan menggambarkan; mereka dilihat, bukan melihat.

Namun, pendekatan fenomenologis dalam seni mengajukan gagasan penting: bahwa seni tidak hanya dinikmati oleh “pikiran” manusia, tetapi dialami oleh tubuh yang hidup, terinkarnasi, dan punya sejarah. Dalam konteks ini, tubuh difabel bukan tubuh yang kurang, melainkan tubuh yang mengalami dunia dengan cara yang berbeda—dan karena itu memiliki kapasitas estetikanya sendiri.

Dengan kata lain, penyandang disabilitas bukan hanya bagian dari “target audiens seni”, melainkan subjek aktif estetika: mereka mengalami, menafsirkan, dan bahkan menciptakan seni dari sudut pandang tubuh mereka sendiri.

Dengan menyadari posisi penyandang disabilitas sebagai subjek aktif estetika, kita mulai membuka jalan bagi transformasi mendasar dalam lanskap seni Indonesia: dari yang semula berpusat pada norma visual dominan, menjadi ruang yang menerima pluralitas tubuh dan pengalaman sensorik.

Ini menuntut perubahan cara kita memahami estetika itu sendiri. Jika selama ini keindahan diukur berdasarkan kesimetrisan bentuk, harmoni warna, atau keteraturan komposisi—maka kini kita harus bertanya ulang: keindahan menurut siapa? Dibaca oleh tubuh yang bagaimana? Sebab pengalaman estetis tidak lahir dalam kevakuman; ia selalu terikat pada tubuh konkret—yang bisa merasakan, menyentuh, mencium, dan mengimajinasikan.

Di sinilah pendekatan fenomenologis memberi kontribusi besar. Ia menekankan bahwa makna seni tidak semata berasal dari niat pencipta, melainkan dari pertemuan antara karya dan tubuh yang mengalaminya. Maka ketika tubuh-tubuh difabel memasuki ruang ini, mereka membawa cara-cara mengalami yang khas—cara melihat yang tidak selalu mengandalkan mata, cara membaca ruang yang tidak selalu berdasarkan koordinat visual.

Misalnya, bagi tunanetra, pengalaman terhadap seni bisa berfokus pada tekstur, suhu, bunyi, atau bahkan ritme gerakan tubuh. Bagi mereka dengan gangguan mobilitas, relasi terhadap ruang seni bisa menjadi soal navigasi, resistensi fisik, dan perasaan rentan—yang semuanya menciptakan peta afektif yang berbeda dari tubuh normatif. Oleh karena itu, seni tidak lagi bisa dilihat sebagai satu arah: dari seniman kepada publik. Ia harus menjadi ruang dialektis, tempat berlangsungnya negosiasi makna yang terbuka terhadap perbedaan-perbedaan sensorik, fisiologis, dan sosial.

Hal ini membawa implikasi serius bagi seniman, kurator, hingga pendidik seni. Mereka tidak cukup hanya “menyertakan” difabel dalam proses kreatif sebagai objek representasi. Mereka harus mulai membangun metode penciptaan yang berangkat dari pengalaman tubuh difabel itu sendiri—menggali pengalaman material mereka, bahasa sensorik mereka, hingga tafsir budaya yang hidup dalam keseharian mereka.

Dengan cara ini, karya seni yang lahir bukan hanya “terbuka untuk difabel”, tetapi justru ditentukan bersama oleh pengalaman disabilitas itu sendiri. Hasilnya bukan hanya inklusi, tetapi transfigurasi: seni yang tampil dari perspektif tubuh yang selama ini direduksi atau bahkan dihapus dari sejarah seni arus utama.

Pada titik ini, kita tidak sedang berbicara tentang “seni disabilitas” sebagai genre atau kategori. Kita sedang berbicara tentang pergeseran epistemologis—bahwa cara kita mengetahui, merasakan, dan mengkreasi keindahan harus berubah secara radikal ketika tubuh-tubuh yang berbeda diberi tempat yang setara.

Dan mungkin, justru dalam keragaman tubuh itulah, seni menemukan kembali denyutnya yang paling manusiawi: sebagai ruang empati, ruang pengalaman, dan ruang bersama untuk membayangkan dunia yang lebih adil secara visual maupun sosial.

Mengkritisi Representasi: Siapa yang Terlihat dan Siapa yang Tidak?

Banyak representasi visual tentang disabilitas di Indonesia masih terpaku pada narasi lama: difabel sebagai simbol kelemahan, kesabaran, atau inspirasi moral. Sayangnya, pendekatan ini sering kali menghapuskan agensi penyandang disabilitas itu sendiri. Mereka menjadi tokoh latar—bukan suara utama dalam narasi visual.

Seni inklusif bukanlah soal memberi ruang simpati, tetapi memberi ruang pengalaman dan ekspresi. Ini soal mendobrak norma visual yang “ableist” dan menciptakan bentuk-bentuk visual baru yang lahir dari perbedaan tubuh. Dengan memposisikan seni sebagai medan kritik dan negosiasi makna, kita ditantang untuk melihat lebih jauh: bagaimana narasi visual dibentuk, dan siapa yang berkuasa mendefinisikannya? Dalam konteks disabilitas, representasi bukan sekadar soal “ada atau tidak ada” tokoh difabel dalam karya seni, tetapi bagaimana keberadaan mereka dimaknai—sebagai objek eksotis, simbol penderitaan, atau justru sebagai subjek dengan kedalaman pengalaman dan agensi visual yang utuh.

Maka, membangun representasi visual yang adil bukanlah sekadar menyisipkan karakter difabel ke dalam narasi seni yang ada. Ini menuntut kita membangun narasi baru, dengan tata bahasa visual yang berpihak pada pengalaman tubuh difabel, bukan pada fantasi publik tentang mereka.

Seni tidak hanya menjadi alat ekspresi, tetapi juga alat perlawanan epistemik. Tubuh-tubuh yang selama ini tidak memiliki “visual speech”—karena tidak digambarkan, atau digambarkan secara salah—harus diberi ruang untuk berbicara dengan idiom-idiom visualnya sendiri. Artinya, kita tidak hanya perlu seniman yang merepresentasikan difabel, tetapi juga seniman difabel itu sendiri yang menjadi pelaku utama penciptaan makna.

Gerakan seperti seni taktil, pertunjukan yang menggabungkan bahasa isyarat, pemutaran film dengan deskripsi audio, hingga pameran dengan aksesibilitas multisensorik, adalah langkah-langkah konkret menuju bentuk estetika yang lebih setara. Namun lebih dari itu, kita butuh perubahan kesadaran kultural: bahwa tubuh difabel tidak datang ke ruang seni untuk “dimengerti”, melainkan untuk menggugat cara kita selama ini memahami seni dan membangun representasi.

Seni yang sungguh inklusif bukanlah ruang “toleransi”—tetapi ruang dialog, bahkan ketegangan, antara berbagai cara mengalami dunia. Ia memungkinkan pertukaran antara sensorium yang berbeda, membuka kemungkinan tafsir yang sebelumnya tak terpikirkan, dan menciptakan estetika yang tidak seragam, tetapi berlapis, bersilang, dan berani menyimpang dari norma.

Dengan cara ini, kita tidak hanya merevisi siapa yang digambarkan dalam seni, tetapi juga merevisi siapa yang dianggap berhak untuk mencipta, menafsir, dan menentukan arah wacana estetik. Sebab di balik pertarungan visual ini, tersimpan pertarungan yang lebih besar: siapa yang dianggap manusia seutuhnya dalam kebudayaan kita?

Dan ketika seni memberi tempat yang adil bagi pengalaman disabilitas, ia tidak hanya memperluas cakrawala estetik kita—ia juga menjadi bagian dari perjuangan panjang menuju keadilan visual dan kultural yang melibatkan semua tubuh, dalam segala keberagamannya.

Seni sebagai Ruang Dialektika, Bukan Hanya Representasi

Salah satu pemikiran kunci dari gagasan Undermind dalam seni kontemporer adalah bahwa karya seni bukan sekadar representasi, melainkan arena dialektika. Artinya, makna seni lahir dari pertemuan antara apa yang ingin dikatakan seniman dan bagaimana penonton mengalaminya secara afektif.

Dalam konteks ini, seni yang melibatkan difabel bukanlah seni “untuk” mereka, tetapi seni yang diciptakan bersama, dengan mempertimbangkan pengalaman tubuh yang berbeda, cara-cara melihat yang berbeda, bahkan sensorium yang berbeda.

Bayangkan pertunjukan teater yang dirancang bukan hanya untuk dilihat, tetapi juga untuk didengar, disentuh, atau dirasakan dengan berbagai indra. Bayangkan lukisan atau instalasi yang tidak hanya bicara dalam bahasa visual, tapi juga dalam tekstur, suara, atau bahkan narasi tubuh.

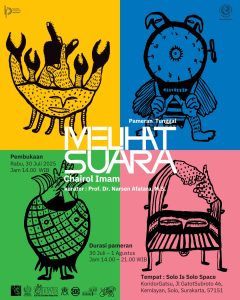

Seperti pameran bertajuk “Melihat Suara” oleh Chairol Imam yang dikurasi oleh Prof. Dr. Narsen Afatara, dan memperhatikan narasi visual serta tema inklusi dalam seni. Dalam konteks ini, “melihat suara” berarti menemukan bentuk-bentuk baru penghayatan estetika yang tidak bertumpu pada visualitas dominan, tetapi membuka diri terhadap pengalaman sensorik alternatif: suara yang divisualkan, tekstur yang dibunyikan, atau ruang yang dirasakan melalui resonansi tubuh. Ia mengandaikan estetika multisensorik, tempat di mana suara bisa “dibaca” dan bentuk bisa “didengar” melalui tafsir personal dan afektif dari setiap tubuh.

Sebagai bentuk praksis, “Melihat Suara” menggabungkan nilai-nilai lokal, kepekaan sensorik non-visual, serta kritik atas wacana representasi, menjadikannya sebuah model estetika inklusif berbasis keberagaman tubuh dan pengalaman. Ia bukan hanya pendekatan artistik, melainkan juga strategi kultural dan politik untuk menciptakan keadilan visual di Indonesia.

Menuju Estetika yang Lebih Adil

Estetika inklusif berbasis budaya lokal Indonesia menawarkan harapan besar: bukan sekadar untuk menambah “keberagaman” dalam seni, tapi membentuk ulang fondasi epistemologis estetika itu sendiri.

Penelitian dan eksplorasi tentang desain dan seni untuk disabilitas visual, misalnya, bisa melahirkan metode penciptaan yang benar-benar baru—metode yang menggabungkan sentuhan, suara, ruang, dan bahkan aroma, serta berakar pada nilai-nilai lokal dan praktik budaya Nusantara. Dengan cara ini, seni tidak lagi sekadar perihal “apa yang indah”, tapi juga menjadi alat pembebasan, ruang advokasi, dan bahkan bentuk keadilan sosial.

Estetika yang berakar pada budaya lokal Nusantara memiliki kekayaan sensorik dan simbolik yang luar biasa—mulai dari praktik ritual, tekstil, pertunjukan, hingga arsitektur vernakular—yang semuanya mengandalkan lebih dari sekadar penglihatan. Dalam budaya-budaya ini, pengalaman estetis sering kali bersifat multisensorik: gamelan yang dirasakan melalui getaran lantai, ukiran yang dibaca lewat jari, atau wewangian dupa dalam upacara adat yang menyatu dengan suasana visual dan audial.

Ketika pendekatan semacam ini diterjemahkan ke dalam seni kontemporer inklusif, kita tidak hanya sedang memperluas medium dan teknik, tetapi menyusun ulang cara berpikir estetika itu sendiri: bahwa indra bukanlah hierarkis, dan bahwa keindahan tidak harus dilihat untuk bisa dialami. Dari sinilah muncul peluang untuk menciptakan bentuk-bentuk seni baru—instalasi interaktif berbasis tekstur lokal, pertunjukan suara dan bau berbasis alam, atau narasi ruang yang diciptakan melalui partisipasi kolektif tubuh-tubuh yang beragam.

Lebih jauh lagi, estetika inklusif ini juga mengandung potensi pemberdayaan politik dan budaya. Ia memberi ruang bagi penyandang disabilitas untuk tidak hanya menjadi partisipan pasif dalam budaya visual, tetapi juga sebagai penyusun tafsir, pelaku kebudayaan, dan penjaga nilai-nilai lokal. Seni menjadi medium untuk menyampaikan aspirasi, meretas stigma, dan merebut kembali ruang yang sebelumnya tertutup oleh norma-norma visual yang eksklusif dan kolonial.

Dengan demikian, estetika inklusif berbasis budaya lokal bukan hanya soal teknik atau aksesibilitas, tetapi merupakan proyek epistemik dan etis: sebuah upaya membangun sistem pengetahuan estetika yang bersumber dari keberagaman tubuh, indra, dan cara hidup. Ini adalah langkah radikal menuju seni yang bukan hanya menghibur atau mengagumkan, tetapi juga membebaskan, memulihkan, dan menyembuhkan, terutama bagi mereka yang selama ini terpinggirkan dalam ruang representasi.

Penutup: Menggugat Keindahan, Merayakan Perbedaan

Seni, pada akhirnya, bukan hanya soal menggambarkan dunia, tapi soal mengubah cara kita melihat dan mengalami dunia. Dan untuk bisa mewujudkan dunia yang lebih adil, kita harus mulai dengan melihat keindahan dari sudut yang lebih luas—dari tubuh-tubuh yang selama ini tidak terlihat. Membuka ruang bagi estetika disabilitas bukan hanya langkah inklusi. Ia adalah intervensi epistemik—sebuah perubahan cara berpikir yang menantang norma dan membuka harapan baru: bahwa setiap tubuh berhak mengalami dan merayakan keindahan dengan caranya sendiri.

Pemikir, peneliti, penulis, dan pengajar Seni di Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta pada bidang Apresiasi Estetika Visual, telah menyelesaikan gelar Doktor di Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta.